Близ города Кубинки, недалеко от можайской дороги в живописной местности расположено селенье Марьино (именуемое ныне «Поселок им. Герцена»), с изящной усадьбой князей Щербатовых. Соединенное неразрывно с левобережным Васильевским, оно сияет жемчужиной среди сохранившихся усадеб Запада Подмосковья.

Москва – река, следуя от истоков к устью, в среднем своем течении совершает крутой изгиб, образуя почти полную петлю: местоположение этого изгиба (макроизлучины) обусловлено геологией территории и наследует древнее русло реки. Река навсегда уносила отсюда глинистые частицы, оставляя красноватый песок, поэтому почвы здесь в основном песчаные и супесчаные.

Правый берег в месте излучины – крутой и высокий, и называется Красной Горкой (по цвету выступающих песков) или еще Марьиной Горой.

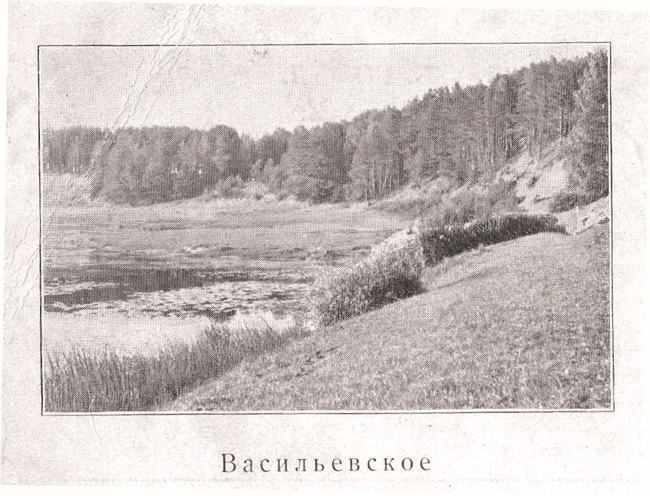

Левый берег– пологий и низкий, это заливные луга. Высоты здесь, на левобережье, колеблются вблизи значения 144 метра над уровнем моря, тогда как правый берег имеет средние значения высот около 178 метра. Перепад, таким образом, составляет 34 метра. Это и есть высота Марьиной Горы. Как высокая стена предстоит она перед левым берегом. Покрытая густым и высоким хвойным лесом, поросшая соснами, средняя высота которых 35-40 метров, она кажется снизу еще более высокой и неприступной.

Дремучая эта Гора, ввиду неудобства для жизни, была заселена, вероятно, позднее солнечного пологого Васильевского берега, где люди поселились более чем 500 лет назад.

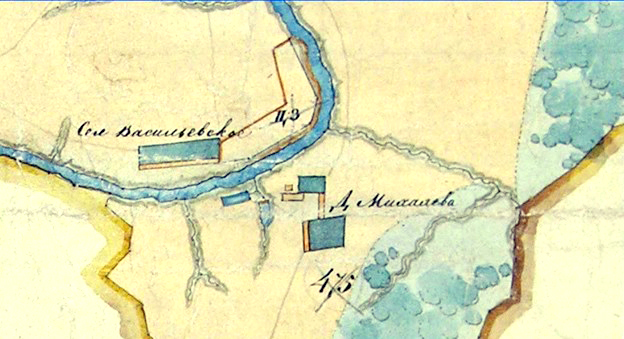

Архивная карта конца 18 века Генерального плана Рузского уезда (РГАДА ф. 1356, оп.1, ед. хр. 2388), указывает на вершине Горы деревеньку Михалева на 10 дворов.

На карте хорошо видны овраги, сохранившиеся до сих пор. Эти три оврага, в несколько сотен метров длиной, прорезают Марьину Гору на всю глубину и выходят к реке: во время ливней они превращались в бурлящие потоки, да и в погожие дни не пересыхали: мы видим запруду, устроенную у устья среднего оврага, высохшее дно которого сейчас стало дорогой и выводит путников к реке и мосту.

Деревня Михалева уже в начале 19 века сменилась небольшой дворянской усадьбой. Несколько раз перейдя из рук в руки, в 1877 году стала (вместе с Васильевским и прилегающими деревнями и пустошами) собственностью князя А.Г. Щербатова – это был свадебный подарок его матери, урожденной графини Паниной. Владение стало именоваться в начале 20 века «Васильевской экономией».

Новой усадьба была задумана молодой княжеской четой как гармоничное развитие сложившегося уникального природного комплекса: создать сад, где природа предстанет в наипрекраснейших сочетаниях, лишь слегка облагороженная и подправленная рукой человека. Свободно растущие кустарники и деревья, овраги, пруды с причудливыми очертаниями берегов, придающими им естественность. Вьющиеся по берегам и вершинам холмов дорожки, которые открывают с поворотов все новые живописные видовые картины – вот идея, которую в 1879 году начала воплощать княгиня Ольга Александровна Щербатова, ибо она была главным устроителем усадьбы. Облик усадьбы складывался постепенно, в период с 1880 по 1915 год: в течение 35 лет.

Вся основная часть усадьбы размещена на высокой надпойменной террасе.

Композиционным центром усадьбы стал Замок (господский дом), который расположился на относительно небольшом горизонтальном участке, с двух сторон окаймленном оврагами.

Построенный в стиле Тюдоров (стиль поздней английской готики), Замок определял и тип паркового ансамбля в целом, как пейзажного английского. Сложная конфигурация Замка образовывала три фасада – на разные стороны света. При этом главный (западный) фасад был обращен к партеру. Партер, или регулярный сад – цветник- частично виден на старых фото из архива Щербатовых. Май 1913 год:

Построенный в стиле Тюдоров (стиль поздней английской готики), Замок определял и тип паркового ансамбля в целом, как пейзажного английского. Сложная конфигурация Замка образовывала три фасада – на разные стороны света. При этом главный (западный) фасад был обращен к партеру. Партер, или регулярный сад – цветник- частично виден на старых фото из архива Щербатовых. Май 1913 год:

Овальной формы, окруженный дорожкой, цветник имел традиционное для партеров геометрическое построение затейливых симметричных узоров, составленных из тщательно подобранных растений: цветов, трав, кустов, газонов, образующих единый торжественно – нарядный ковер перед домом. При увеличении фото просматриваются так же разнообразные фонтаны и фонтанчики, декоративная скульптура. «С террасы библиотеки можно было видеть газоны с фонтанами и далекие поля на другой стороне Москвы-реки», — писал в своих «Воспоминаниях» князь Г.А. Щербатов.

Овальной формы, окруженный дорожкой, цветник имел традиционное для партеров геометрическое построение затейливых симметричных узоров, составленных из тщательно подобранных растений: цветов, трав, кустов, газонов, образующих единый торжественно – нарядный ковер перед домом. При увеличении фото просматриваются так же разнообразные фонтаны и фонтанчики, декоративная скульптура. «С террасы библиотеки можно было видеть газоны с фонтанами и далекие поля на другой стороне Москвы-реки», — писал в своих «Воспоминаниях» князь Г.А. Щербатов.

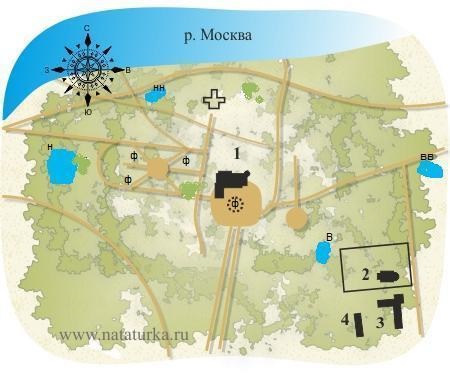

Вода… Без нее все мертво. Невозможно представить русскую усадьбу 19 века без прудов. Естественных прудов и источников здесь, наверху, не было, и поэтому были созданы искусственные пруды. Сейчас они сухие, но их контуры отчетливо прослеживаются в Старом парке, недалеко от Замка. Один из них – на некотором удалении от южного фасада в направлении на юго-восток, ближе к семейному Храму – усыпальнице, другой – там, где сейчас теннисный корт. Их местоположение приблизительно указано на схеме: они обозначены буквами В и ВВ.

1.Замок 2.Церковь 3-4.Конюшни (бывшие) В.Верхний пруд №1. ВВ.Верхний пруд №2. Н.Нижний пруд№1 НН Нижний пруд №2., Ф – фонтаны: перед южным фасадом и в партере.

Эти пруды (В, ВВ), вместе с фонтанами партера и большим фонтаном у парадного южного подъезда являлись единой взаимосвязанной гидросистемой верхнего парка, непрерывно циркулирующей в летнее время, и приводимой в движение мощными насосами.

Как в точности работала эта система и откуда именно брали воду – неизвестно, т.к. в архиве не найдены документы и чертежи гидроинженерной схемы водоснабжения, однако сохранились отчеты управляющего усадьбой Григория Федорова (ф. 1289, оп.6, ед. хр. 296), где подшиты сметы на каждый месяц, и в графах «пруды, насосы, водокачка» значатся расходы весьма существенные – 25 рублей.

Вход в Замок был устроен с парадного двора: это южный фасад. В небольшом дворике перед входом – фонтан. К парадному входу подведены две столетние липовые аллеи. Въездная широкая аллея, с изгибом, проходит по краю глубокого оврага; другая аллея – прямая пешеходная.

Южный фасад обращен к Старому парку. Он был заложен в 19 веке, и состоит из лип, вязов, дубов; есть редкие представители хвойных пород: ель канадская, пихта бальзамическая, лиственница сибирская. Сохранилось несколько старовозрастных уникальных деревьев. Старый парк с восточной стороны граничит с аллеей из лиственниц, имеющих возраст около 200 лет. Красота этого уголка парка, близ дома и Храма, оттенялась прудами, и в них отражалась.

Южный фасад обращен к Старому парку. Он был заложен в 19 веке, и состоит из лип, вязов, дубов; есть редкие представители хвойных пород: ель канадская, пихта бальзамическая, лиственница сибирская. Сохранилось несколько старовозрастных уникальных деревьев. Старый парк с восточной стороны граничит с аллеей из лиственниц, имеющих возраст около 200 лет. Красота этого уголка парка, близ дома и Храма, оттенялась прудами, и в них отражалась.

Восточный массив усадебного пейзажного парка, далее уходящий вместе с берегом реки на север, весь целиком расположен на высокой надпойменной террасе. Это преимущественно сосновый лес, «старый сосняк» возрастом 180-230 лет. Княгиня О.А. Щербатова именовала его «Олений Парк». Населенный оленями, специально сюда завезенными, парк являлся, по существу, заповедником.

Овраги, о которых упоминалось выше, глубоко разрезают Гору, создавая пересеченный рельеф, и причиняют неудобства и даже опасность для жизни. Но вот для пейзажного парка это большое преимущество: овраги оживляют ландшафт, делают его объемным и многообразным. На ближайшем расположении друг от друга вдруг открываются совершенно непохожие, новые виды: «Что шаг, то новая в глазах картина» – восклицал В. Жуковский о пейзажном парке того времени (о Павловске).

Слово овраг происходит от глагола вьрѣти «бить ключом». И ключи, и ручьи, и овраги О.А. Щербатова использовала для создания великолепных альпийских садов. Лишние деревья из оврагов были удалены, а на склонах посажены альпийские растения и цветы.

Ручей превращен в дикий водопад, вода которого скатывалась по мощным глыбам камней, разбросанных в живописном порядке. Князь Георгий Щербатов, младший сын княгини, в своих «Воспоминаниях» говорит о сказочной красоте этих рукотворных альпийских склонов: каскады цветов как бы переплетались с множеством ниспадающих ручьев, простираясь по крутым скатам, спускались к реке.

Нижние пруды. Их два. На схеме они обозначены буквами Н – НН.

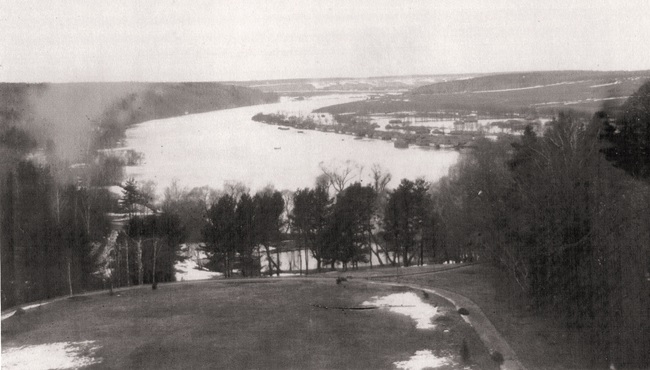

Пруд Н, расположенный под Горой за партером на запад, существует до сих пор. Это большой овальный выкопанный пруд, который питается родниками, бьющими в его дне. На фото, запечатлевшем наводнение 1908 года, пруд виден под горой.

Пруд НН, небольшой пруд, был расположен на первой пойменной речной террасе, где сейчас небольшая поляна с родником и ручьем.

К нему ведет крутой спуск от круглой угловой башни Замка.

Для устройства этого пруда был запружен ручей, берущий начало от нескольких родников. Возможно, пруд был окаймлен мраморным берегом, фрагменты которого сохранились.

Редкие и нездешние растения привозились Щербатовыми из ботанических садов Европы, знаменитых частных садов, из южных стран. В усадьбе было построено не менее шести оранжерей.

Екатерина Алексеевна Абросова

В статье использованы материалы:

- Архива Древних Актов РГАДА. Фонд № 1289.

- Биоклиматический паспорт Центра реабилитации.

- Карта высот: Российский УКВ портал.

- Воспоминания» князя Г.А. Щербатова.

- Сведения от местных жителей.

Село Васильевское на левом берегу Москва-реки впервые упоминается в 1624 году.

Село Васильевское на левом берегу Москва-реки впервые упоминается в 1624 году.

В 1767 году село Васильевское принадлежало полковнице Марии Петровне Яковлевой. Она передала село трем братьям: Александру, Льву, Ивану, которые совместно владели селом до 1822 года.

После раздела имущества село Васильевское отошло Ивану Алексеевичу Яковлеву — отцу Александра Ивановича Герцена. Васильевское было любимым подмосковным имением А.И.Герцена, и там он провел детство и юность.

В 1835 году И.А. Яковлев продал Васильевское своему племяннику Николаю Павловичу Голохвастову, прокутившему впоследствии огромное состояние. А село переходило из рук в руки, пока в 1860 году село покупает графиня Александра Сергеевна Панина (урожденная Толстая). По наследству имение Васильевское перешло дочери Паниной – Софье Александровне, бывшей замужем за князем Григорием Алексеевичем Щербатовым.

В 1877 г. князья Щербатовы передали с. Васильевское вместе с прилегающими деревнями и пустошами сыну — Александру Григорьевичу.

Александр Григорьевич Щербатов участвовал в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. как представитель «Красного креста» при действующей армии и был награжден орденом Святого Владимира IV степени с мечами и орденом Святого Станислава II степени.

После завершения войны и возвращения к мирной жизни Александр Григорьевич женится на Ольге Александровне Строгановой. Вместе они воспитали четырех детей и это им не мешало заниматься важными для себя и страны делами.

Они побывали в Индии, Сингапуре, на Цейлоне, а также пересекли почти всю Яву. Ольга Александровна верхом преодолела Сирийскую пустыню и стала первой русской женщиной, путешествующей по Индонезии.

В 1881 г. А.Г. Щербатов построил на Марьиной горе замок в стиле Тюдоров (стиль поздней английской готики). Замок определял и тип паркового ансамбля в целом, как пейзажного английского. Сложная конфигурация Замка образовывала три фасада – на разные стороны света.

В парке и оранжереях росли привезенные из Европы, Индии, Сирии, Явы цветы и деревья, по газонам бегали ручные серны и косули, в усадьбе был целый зверинец.

В 1914 году началась Первая Мировая война. Супруги Щербатовы в селе Васильевском организовали госпиталь на 100 человек.

Сам князь Щербатов снова был при действующей армии, на этот раз в должности начальника эвакуации раненых на Александровской железной дороге.

Ольга Александровна организовала на свои личные средства санитарный поезд №67 и руководила им. Известно, что через этот поезд, примерно за девять месяцев войны, было эвакуировано около 30 тыс. человек, всем им была оказана квалифицированная медицинская помощь.

33-летний Александр, старший сын, весной 1915 года тяжело заболел в Петрограде и скоропостижно скончался на руках у приехавшего навестить его отца. А мать, Ольга Александровна, в это время была с санитарным поездом в Польше.

Александр Григорьевич Щербатов скончался 24 апреля 1915 года. Он ехал к жене на фронт, чтобы сообщить о смерти сына Александра, но по дороге заболел крупозным воспалением легких и умер в Варшаве. Ему тогда было 65 лет. Он пережил сына всего на 20 дней.

Ольга Александровна похоронила князя в усадьбе на Марьиной горе. Она начала строить над могилой супруга храм во имя святого благоверного князя Александра Невского. Но строительство не завершилось из-за революции 1917 года.

Восстановили и освятили храм только в 1992 году, а также был сооружен надгробный памятник князю А.Г. Щербатову.

Ольга Александровна Щербатова в 1918 году с детьми эмигрировала из России. Она скончалась в 1944 году во Франции в возрасте 87 лет в эмигрантском доме для престарелых, захоронена на русском кладбище под Парижем.

Сейчас на территории усадьбы князей Щербатовых находится санаторий имени Герцена.

До революции село Васильевское простиралось на два берега. А потом административная граница прошла по реке: само село осталось в Рузском районе, а его правобережная часть с усадьбой Щербатова, отошла к Одинцовскому району и стала именоваться поселком санатория имени Герцена.

DCIM100MEDIADJI_0233.JPG

Сейчас два берега соединяет пешеходным подвесной мост. А в те далекие времена реку переезжали и переходили вброд, или по доскам на подпорках.

Еще одна интересная история произошла под названием мраморные острова. Острова называются так потому, что в 1825-ом году, при попытке вывезти мраморный известняк из Полушкинских каменоломен (в 2 км выше Васильевского), 2 баржи сели здесь на мель и так и остались. Часть камня разобрали местные жители, остальные камни занесло илом и песком и это все превратилось в острова. Камни предназначались для строительства храма Христа спасителя на Воробьевых горах, который так и не был построен из-за оползней на склоне горы. Архитектор Александр Лаврентьевич Витберг был автором первого проекта храма Христа Спасителя. А два небольших зеленых выступа из воды это все, что осталось от островов.

На левом берегу в 1705-1706 гг. Емельяном Игнатьевичем Украинцевым (крупный политик и дипломат, сподвижник Петра-I) была построена на месте более древней деревянной каменная церковь Обновления Храма Воскресения Христова (Воскресения Словущего).

В конце 30-х годов храм закрыли. Сильно пострадал он во время войны. Сейчас храм восстанавливается, и с 2003 года проходят там служения.

По материалам блога фото-видеолюбителя Виктории Сницарь https://vk.com/historythroughthelens